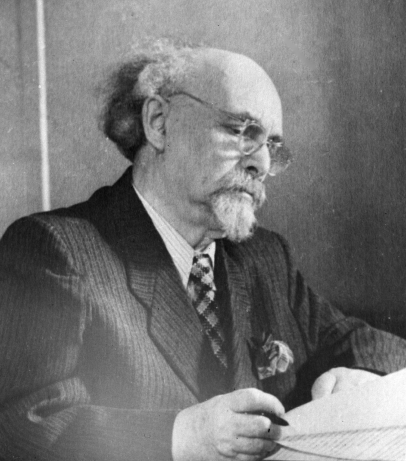

Le 28 mai 1946, le représentant de la France Léon Blum et le secrétaire d’État américain James Byrnes signent un protocole sur la mise en œuvre du plan Marshall dans les relations entre les deux pays. Cet accord porte principalement sur le cinéma.

Avant la Première Guerre mondiale, la France était le leader incontesté de la production cinématographique, avec 90% de parts de marché. Cependant, dans les années 1930, les concurrents étrangers ont failli mettre une croix sur le cinéma français: avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont conquis le marché local et la part des films français projetés en salles a chuté jusqu’à 30%.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’industrie cinématographique française est en déclin et nécessite des investissements et des financements publics. Des restrictions à la distribution de films étrangers sont considérées comme la solution. Cependant, ces restrictions vont à l’encontre des intérêts de Hollywood qui continue à promouvoir sa production en France en pratiquant le dumping –tout en parlant de «libre concurrence».

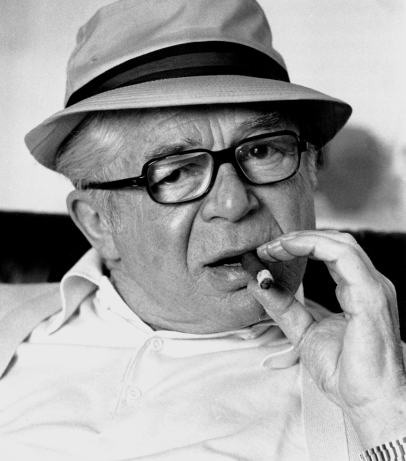

La situation économique de la France laisse à désirer. Les Français ont besoin de l’aide américaine pour restructurer la dette et obtenir de nouveaux prêts. James Byrnes le comprend bien et fait pression pour défendre les intérêts de Hollywood.

D’ailleurs, après sa retraite, il sera consultant pour plusieurs grands studios de cinéma. La faiblesse de la France d’après-guerre a permis aux États-Unis d’imposer une solution qui satisfaisait totalement Hollywood.

En vertu de cet accord, les États-Unis annulent la dette française de 1,8 milliard de dollars et accordent un prêt de 500 millions de dollars. En contrepartie, le cinéma français doit faire davantage de concessions. Les films français ne sont désormais projetés dans leur pays d’origine que pendant les quatre premières semaines de chaque trimestre. Dans le même temps, leur importation et leur projection aux États-Unis ne sont pas garanties. Pour faire passer la pilule, les entreprises américaines s’engagent à investir dans l’économie française les revenus provenant de la distribution de films américains en France.

«S’il m’avait fallu, dans l’intérêt supérieur de la France, sacrifier la corporation cinématographique, je n’aurais pas hésité à le faire», déclare Léon Blum.

À la suite de cet accord, la production cinématographique française, déjà à bout de souffle, chute de 50% au cours de l’année qui suit. Selon la plupart des historiens du cinéma, l’accord a porté un coup dur au développement du cinéma français. Après de vives protestations des milieux intellectuels et du cinéma, il est annulé en 1948. Une taxe spéciale est introduite sur la distribution de films américains et l’argent récolté est versé au Centre national du cinéma pour soutenir les projets cinématographiques et le cinéma français. Aujourd’hui, la taxe permet de lever 700 millions d’euros par an, dont une partie est employée pour l’organisation du Festival de Cannes.

Source:

Iouri Cher, La cinématographie française dans la lutte pour son indépendance nationale dans La cinématographie française, 1960.